Zugegeben, Filmbiografien mag ich nicht sonderlich. Die porträtierten Figuren mögen noch so interessant sein, die Erzählungen sind fast immer gleich: Irgendwann werden die Protagonisten zu Helden gemacht, weil das so im Kino gut ankommt. «Tesla» macht da zwar keine Ausnahme – aber sonst fast alles anders.

Der Film erzählt die Geschichte von Nikola Tesla (Ethan Hawke), dem Erfinder der Energieübertragung durch Zweiphasenwechselstrom. «Tesla» spielt im 19. Jahrhundert, doch Regisseur und Drehbuchautor Michael Almereyda würzt seinen Film mit einer Prise Gegenwart. Spätestens wenn Erzählerin und Tesla-Verehrerin Anne Morgan (Eve Hewson) vor dem Laptop sitzt und erklärt, dass es nur drei Bilder von Tesla auf Google gäbe, wird das Biopic zum Arthouse Film.

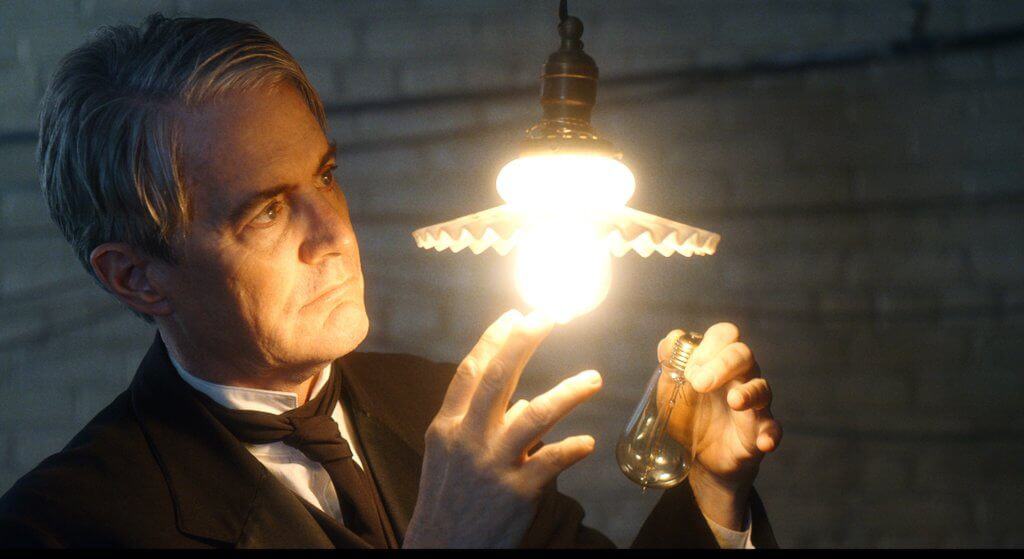

Almereyda stösst den Zuschauer mit solchen Elementen immer wieder vor den Kopf. Thomas Edison (Kyle MacLachlan) drückt auf seinem Smartphone und leckt Softeis, Tesla singt «Everybody wants to rule the World». In solchen Momenten weicht die Fiktion der Realität.

Das ist ehrlich. Viele Biografien gaukeln dem Zuschauer eine Wahrheit vor, die es so nicht gab. Manchmal, weil die Faktenlage zu gering ist. Häufig aber auch, weil die Realität für einen Kinofilm zu wenig interessant ist.

Tesla ist überraschend exakt

«Tesla» gesteht mit Smartphones, Softeis und Rollschuhen Wissenslücken ein. Um die Fiktionalität zu unterstreichen, stehen Hawke und seine Kollegen oft vor schön gemalten Kulissen. Alles nur Theater? Nein. Trotz dieser Verspieltheit ist Almereydas Werk historisch überraschend exakt. Es zeigt das Bild eines genialen Mannes, der es nie geschafft hat aus seinen Ideen Geld zu machen. Tesla hielt über 280 Patente, starb aber 1943 einsam in einem Hotelzimmer in New York.

Das Wirken von Tesla hallt bis heute nach. Er träumte schon in den 1890er Jahren von einer drahtloser Energieübertragung – konnte die Idee aber nie erfolgreich in die Realität umsetzen. Solche Technologien existieren heute. Almereyda erkennt diesen Pioniergeist an, indem er moderne Technik in seinen Film packt.

«Tesla» funktioniert, wenn man sich darauf einlässt. Der Filmemacher zeigt früh, wohin die Reise geht. Wer sich über den Google-Spruch zu Filmbeginn ärgert, soll ausschalten. Wer mit dem Regisseur mitgeht, wird mit einer schön inszenierten, aussergewöhnlichen Biografie belohnt.

Ethan Hawk spielt zurückhaltend, spricht ruhig und oft flüsternd. Er überzeugt als fokussierter Erfinder, der weder mit den Menschen noch der Geschäftswelt wirklich klarkommt. Kyle MacLachlan gefällt als überheblicher Edison, Eve Hewson als Anne Morgan genau so.

Unter dem Strich sind alle drei Hauptprotagonisten etwas blass, obwohl es Almereyda gut gelingt, die Essenz seiner Figuren hervorzuheben. Ein paar Facetten mehr wären wünschenswert gewesen. Trotzdem sticht «Tesla» aus dem Biopic-Einheitsbrei heraus. Durch seine ungewöhnliche Ehrlichkeit.